書評『息子と狩猟に』”キレイゴト” との戦い

『息子と狩猟に』これは山岳・狩猟ライターである服部文祥氏の初めての小説作品だ。彼は昔から小説を書きたいという願望があったようで、念願叶って書いた作品らしい。

この本、実は発売してすぐに手にし、すぐに読み終えていた。そしてすぐに紹介記事を書くつもりだった。

しかしこの本を机の隅に積んだまま、ずっと書けずにいた。でも、いい加減、そろそろ書こうと思う。

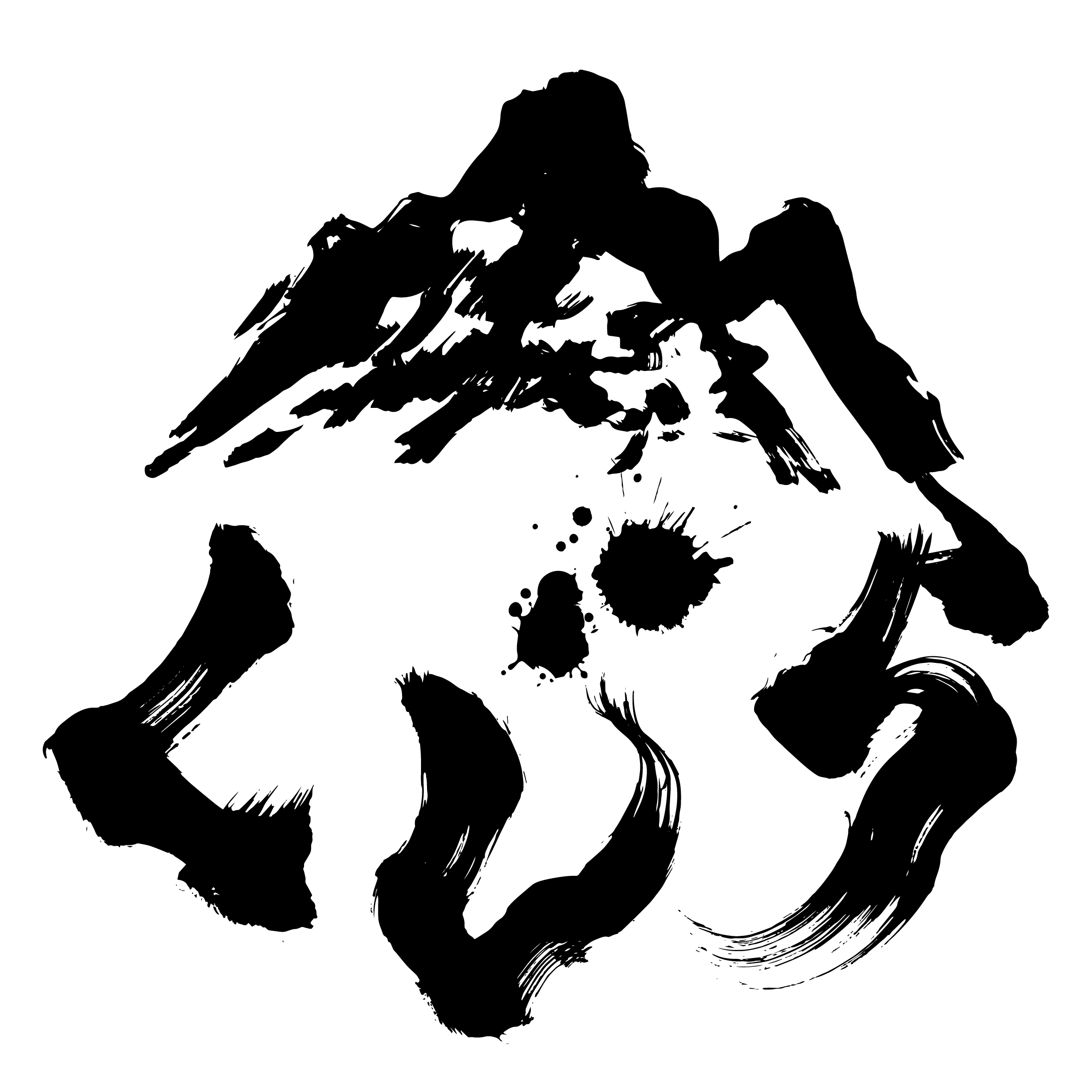

『息子と狩猟に』

いつもわたしのブログを見てくれている人は違和感を感じているかもしれない。このブログではいつも文末を “です・ます調” で揃えてきた。

「そのほうが読者が親近感を持ってくれると思うし……」

とまぁ、そんな理由で意図的に “です・ます調” を貫いてきた。しかしこの記事の導入部分を書いたとき、自然と “だ・である調” になった。普段だったら「あ、いけね、直そう」とすぐに “です・ます調” に直すのだろうが、今日は直さないまま進めることにする。

もちろん、意味はある。それはおいおい書いていく。

この本には短編小説2作品が収録されている。標題作である『息子と狩猟に』と『K2』。タイトルを見れば明らかなとおり、狩猟をテーマにした作品と、登山をテーマにした作品だ。

それはまさに著者である服部文祥氏の活動範囲と重なる。登山家としてキャリアを始め、のちにサバイバル登山というスタイルを生んだ彼の2大テーマなのだろう。初めて小説を書く(少なくとも初めて出版する)上で、避けては通れないテーマだったはずだ。もちろん、それだけに読者の目は厳しいのも承知の上での挑戦だろうと思う。

いつも生きることや命を奪うことに向き合い、戦ってきた服部文祥氏が、まさかここで「楽しい親子のハンティング」なんて書くわけない。そういう期待は当然あるし、著者だってもちろんその期待を知っている。

息子が見るルールのコントラスト

これらの作品のストーリーを紹介するような無粋なことは、今日はやめておく。知りたければネットで探せばいくらでもあらすじが見つかると思う。

わたしがこれらの作品を読んでグッと来たのは「タブー」の描き方だ。たとえば標題作である『息子と狩猟に』でも、銃刀法や鳥獣法に違反する場面が山ほどある。夜間発砲などがその一例だ。それ自体は現実の世界に生きるわたしたちが真似すべきものではないけれど、小説としてのメッセージを強調している。

「人間のルール」「自然のルール」これらは決してイコールではない。「鹿は撃って良い」「カモシカは撃ってはいけない」「カモは5羽しか獲ってはいけない」これらはすべて人間のルールだ。腹が減ったら喰えるものを喰うのが自然のルールだ。相手が天然記念物だろうと、子育て中であろうと関係ない。

作品全体を通して、この人間と自然のルールの対比を描いている。これは自然のルール……、これは人間のルール……。それを強調するのが「息子」の存在だと思う。

ハンターである父親はまさに服部文祥氏そのものだと言っていいだろう。そして息子はいかにも子どもらしい純粋さを持っている。息子は父親の話を聞き、「これが自然のルール」「これは人間のルール」とひとつひとつ理解していく。そして作品の最後には「自然のルールにより沿って生きていくことを決心」して、幕が閉じる。

それが人間としての幸せかは分からないが、1つの幸せのカタチなのだ、と妙にすんなり納得できる。

「不真面目なマジメ」

わたしが服部文祥氏に描くイメージは「不真面目なマジメ」だ(この表現自体、服部文祥氏らしいものを選んだつもりだ)。人間のルールは平気で破る印象がある。そういう意味で不真面目なのだが、自然のルールに向き合う姿勢は誰よりもマジメだ。腹が減ったら食えるものは食う。辛いときは人間のルールを破る。それは生きる上でとってもマジメなことだと思う。そして生きることに対してマジメであることは、自然のルールで最善の選択だと思う。

たとえば彼の別の著作で、山の中で寝るのが辛くて誰かの空き家に勝手にもぐり込んで寝ようとする場面があった。褒められたことではないけれど、まさに「不真面目なマジメ」な行為だと思う。

そういう思想がこの小説にも色濃く出ている。

「人殺しは一番重い罪だ。すくなくとも世の中ではそうなっている」

『息子と狩猟に』P.107

暗に「自然のルールでは罪ではない」と言っている。

また、この作品に答えはない。人間のルール、自然のルールがあるという事実だけを突きつけている。その事実から何を受け取るかは読者次第だと思う。

小説家としての期待

この本をすぐに紹介できなかったのは、どう紹介すべきか迷っていたという気持ちが大きい。

ボクシングで言えば、この作品はなりふり構わず撃つ渾身のパンチだと感じた。その後のガードのことも、次のパンチのことも考えず「とにかく1発」と振りかぶったパンチだ。

だからそのパンチは、美しい軌跡を描いてはいない。ひと言で言って、思想が強すぎる印象を受けた。あるいは思想を表に出し過ぎている、と言った方が良いかもしれない。良くできた小説は思想を隠しつつ、でも行間から色濃く匂ってくる。そういうものだとわたしは思っている。例を挙げるならば、「命は大事だ」というセリフが出てくる小説よりも、そんなセリフがないけど、読者が「命は大事だな」と感じる作品の方がいい。

その代わり読んでいてガツンとくる思想の重みはさすがだ、とも思うし、それこそが著者の魅力なのかもしれない。もしかしてわたしが思い描く小説の理想なんて、「人間のルール」なのかな、なんて自虐的に思ったほどだ。

この作品を無難に「おもしろかったですよぉ」と紹介するのは簡単だ。でも、それができなかった。できなかったから、すぐには紹介できなかった。そしていざ覚悟を決めて紹介しようと思ったとき、「親近感を持って欲しいな」なんて理由で “です・ます調” を使うことが、少し恥ずかしくなった。

服部文祥氏が次の作品を書いたとき、必ずすぐに買って読むと思う。それがわたしの、この作品に対する評価だ。

また、おもしろいと思ったらこちらをクリックしていただけると、ランキングが上がります。応援のつもりでお願いします。

ブログ村へ