ハンターの縄張りについて:猟はとても地域に根ざしたものだと感じています

猟に出て、山を歩きつつ、いろんなことを考えます。たとえば良く聞く「ハンターの縄張り」について。

自分なりに今思うことをまとめてみたいと思います。みなさんの意見があったらぜひ教えてください。

答えのない話ですが、答えがないままでいいとも思っています。

「縄張り」って怖い

わたしを含め、若いハンターが単独で猟を始めようとすると、遅かれ早かれぶつかる問題が「地元ハンターの縄張り」です。

「地元の猟隊の縄張りに入って猟をしていると目を付けられる」

みたいな感じで忠告を受けることもありますね。

「山はみんなのものだ! 狩猟登録もしているんだし、誰がどこで猟をしたって勝手じゃないか!」

なんて具合に愚痴りたくなる気持ちも分かります。わたしは35才。世間的に若いとは思いませんが、ハンターとしてはやっぱり若い世代ですので、そういう気持ちが湧いてきたこともあります。

しかし、今はちょっと違う考え方をしています。縄張りを主張する人の気持ちも分かるし、歴史的な背景もあるわけです。

縄張りの歴史的な意義

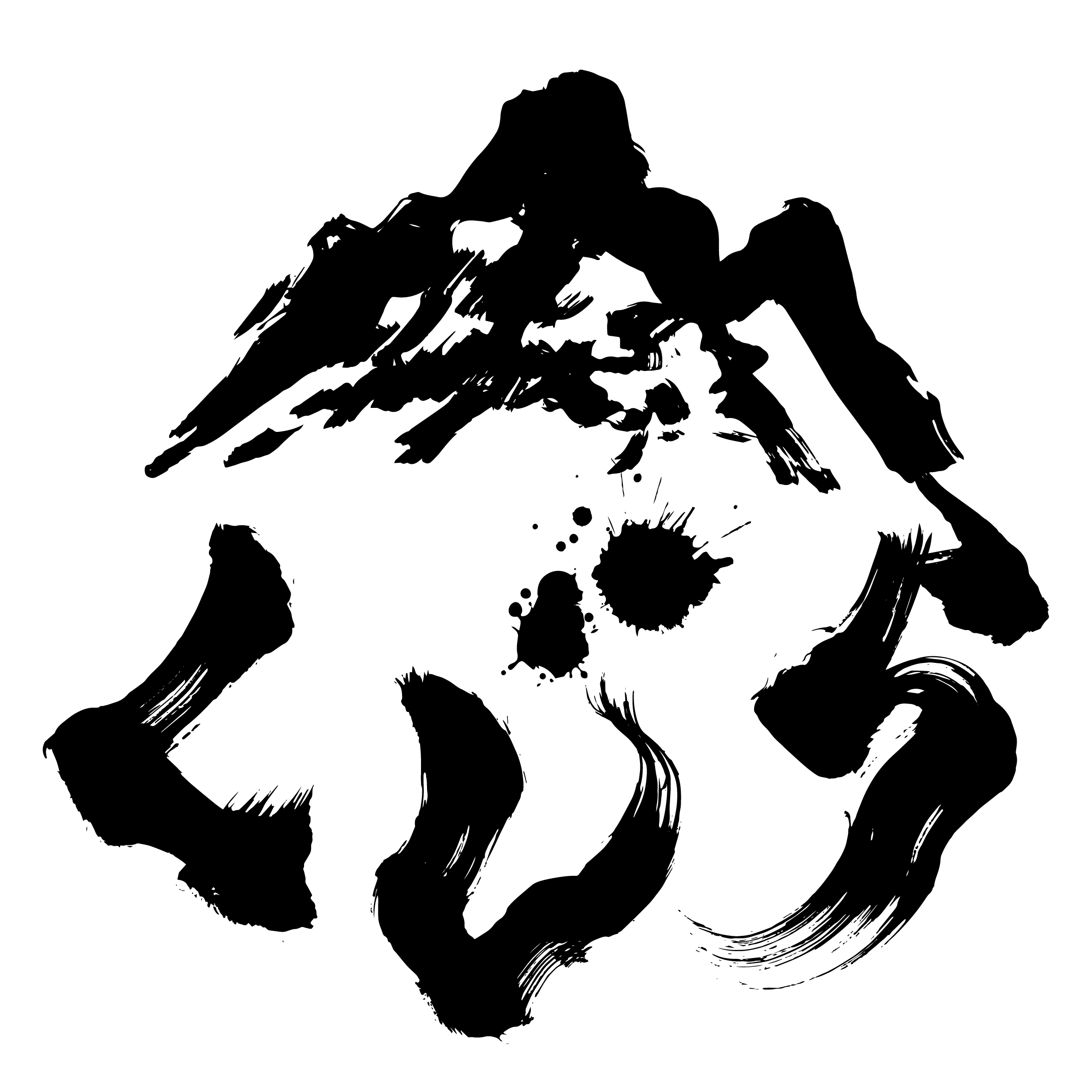

職漁師という言葉をご存じですか? いわゆる山の職業漁師(魚の方です)。

渓流でヤマメやイワナを釣り、それを里の旅館などに卸すことを生業としていた人のことを指します。上記の本はそういった職漁師の話をまとめたもので、とってもおもしろいので釣り好きはもちろん、山の猟が好きな人にもオススメです。

さて、この職漁師。山の中で渓流を釣り歩くわけですが、自由気ままに釣り歩くわけではありませんでした。

職漁師の間できっちりとした縄張りがあるんです。この沢は○○さんの、こっちの沢は××さんの、といった具合にはっきりと区別されています。自分の沢に流れ込む支流も自分の縄張りになります。

縄張りは絶対です。もし破ろうものなら大変なことになるでしょう。なにしろそれで生活しているのですから。

自分の縄張りは丁寧に扱っていました。たとえば流れ込む支流が10あったら、「よし、今年はこの3つの支流は休ませよう」と自分で決めて、毎年安定的に釣れるように維持していました。また、上流の魚止めの滝(大きな滝で魚がこれより上にいない滝)の上流に同じ沢の魚を放し、沢全体の魚の量を増やすこともありました。

自分の世代だけではなく、次の世代、さらに次の世代までずーっとそこで魚が獲れるように、丁寧に維持管理していたことが分かります。だからこそ、そこに誰かよその人間がやってきて好き勝手に釣って行っちゃ困るわけです。

これが縄張りです。

同じことが猟師(こっちは山の猟師ね)にも言えます。

里山というのは自然のままに勝手に維持管理されているわけではありません。里の方々が年中管理のために手を加えているわけです。

たとえば木の伐採。薪のため、木材にするため、理由は色々あれど、山の木を切れば陽がさすようになる。それによって循環が促されて、山が維持される。あるいは山と村の境界線あたりにある木の実を拾う。拾わないとその木の実を取りに熊や猪が降りてきてしまうわけです。

山里の生活がそのまま山と人との良い関係を維持してくれているわけです。

また職漁師と同じように、猟師もそれを生業としているわけで、地元でも縄張りがあります。このあたりはどこの猟隊……、あっちは別の猟隊……といった具合に、お互いがお互いを侵害しないように猟をしているわけです。

当然、個体管理もしています。獲り過ぎれば来年は獲れなくなるので、そこそこで終わりにする。

ここに町からハンターが来て好き勝手に獲れば、やっぱり小言も言いたくなるもなりますよね。

専業猟師が減った今

今は昔のように「猟師」という仕事をしている人は多くありません。ほとんどの人は趣味と言っていいでしょう(趣味という言い方の是非はともかくとして……)。

わたしの知る猟隊はみんな週末しか出猟しません。雨が降れば休み。なので月に2度しか出猟しないなんてこともあります。

またインターネットの発展、交通網の発展、あるいはライフスタイルの変化によって、みんなが気軽に田舎と都会を行き来できる時代でもあります。

アウトドアというレジャーが一般的になり、好きなときに好きな山を歩くことができます。釣りだってそうです。多くの渓流では遊漁券が必要ですが、言い換えれば金さえ払えばいつでもどこでも誰でも、そこで釣りができます。誰かに「どうか釣らせてください」と頭を下げることはありませんし、誰かに縄張りを主張される心配もありません。

「猟だってそうだ。狩猟登録をしているのだから、その県で猟をする権利はある!」

と言いたくなるかもしれません。たしかにそう。権利はある。でも山は誰かのもの。その山が解放されているから誰でも入れるってだけで、山の主が「入山禁止」とすれば、それで閉ざされてしまうものです。

(余談ですが、アメリカでは私有地での猟には地主の許可がいります。アメリカの狩猟マップを見ると、私有地と公有地が明確に色分けされており、許可がない限り、公有地でしか猟ができません。その点、私有地でも猟ができる日本の方が法律がゆるく、ハンターのモラルに任されていると言えると思っています)

また、その権利とは関係なく、今でも山を管理している地元のハンターがいたりします。

たとえばわたしが所属している猟隊でも、林道沿いに車を止めやすいように草刈りをすることもあります。地元で獣害があれば駆除に出ることになります。先日は「熊が出た」という通報を受けて(熊はいないとされている地域です)調査に動いたこともあります。そうやってハンターとしての責任と言いますか、面倒なことも請け負っている面があります。

本当は楽しく猟だけやれればいいけど、そういうこともやらないといけない。少なくとも誰かがやっているわけですね。

そういう地元で責任を果たしつつ猟をしている人が「よーし、今日は楽しく猟をやろう!」と山に行ったら、よそ者のハンターがいて猟にならないなんてことになれば「なんだよ!」と愚痴りたくもなる気がしませんか?

とはいえ、過剰な縄張りの主張にも違和感を感じてしまう自分がいます。自分の私有地ならまだしも。。まあ、そこは新人なので黙って引くしかないですが。

ハンターの良心に従ってうまくやるしかない……

「じゃあ、どうすればいいの?」

ん〜、うまくやるしかないんじゃないでしょうか? こういう課題を制度で解決しようとすると、がんじがらめで身動きがとれないような形になってしまいそうです。

区画ごとに許可制にしたり、遊漁券のようなものを発行したり、私有地は地主の許可制にしたり、まぁ極端な話、日本の山を全部猟区にして、金を払ったハンターのみが入れるようにしてしまえばいいんですよ。でも、それこそやりにくい世界です。

だからハンターの良心に任されているのではないかなぁ?

わたしは地元の山で単独猟をやっていますが、遠慮遠慮です。新人ですしね。立場としては「よそ者」に近いと思っています。少なくとも地元で縄張りを主張する立場ではなく、「ごめんください」とおじゃまする立場だと思っています。

山としては私有地でないことは確認済みですが、それでも「お邪魔する立場」だと感じてます。

だから山の中でのヒエラルキーがあるとするならば、自分は最弱だと思っています。トップは林業従事者等の業務をしている人。続いて地元猟隊。(見たことないけど)登山者。で、そういった並びの1番下に自分がいると思っています。

だから他のハンターがいれば自分は控えます。実際、それが理由で山を降りたこともあります。そういう人とぶつからない方法をすごく考えています。巻狩が多く入りそうな場所には行かない。行くとしても平日。休日行くなら巻狩が入らない場所を目指す。誰よりも早く山に入って、少しでも奥に行く。

もし誰かに会ってしまったら、礼儀正しく、謙虚に挨拶。自己紹介。相手の計画を聞いて、うまくやるしかない。

わたしも始めたばかりのことで、すべてうまくいっているとは思っていませんが、努力はしています。

山のふもとで巻狩に入る猟隊と遭遇したことがありますが、向こうが入る予定の場所を聞いて、「じゃ、こっちの方は大丈夫ですか?」とお互いの調整をして、入山したこともあります。

狩猟は地域密着的な行為

狩猟で獲る獲物は、言うまでもなく、その山で生まれ育った動物です。

どこかから運ばれてきたものではありません。山菜やキノコと同じで、各個体を見れば、そこにしかいない動物です。

だから狩猟は地域に根ざした行為であって、いまのグローバリズム的な思考ではうまくいかない面が多々あると思っています。

Amazonでいつでも何でも買える時代ですが、そのシカ、イノシシ、熊はそこにしかいないんです。しかも限りがある。

長くなってきたので、ここで締めくくりますが、ちょっとだけ話を広げると、狩猟ビジネスもこの点を意識したものでないとうまくいかないだろうな、と思っています。

グローバリズム的な発想ではなく、ローカライズされたものでなければいけないんだろうな、って。

だから狩猟ビジネスに違和感を持つ人が多いのかもしれません。誤解しないで欲しいのは、わたしは狩猟ビジネス(という言葉もかなり広すぎるのですが)に反対してません。その話は長くなるので省略。

狩猟は地域密着的な行為。いつも山に入るとそう感じます。謙虚な気持ちで、楽しく猟を続けたいものです。

また、おもしろいと思ったらこちらをクリックしていただけると、ランキングが上がります。応援のつもりでお願いします。

ブログ村へ