金がないから頭を使う:レンジファインダーを使わずに獲物までの距離を測る

射撃場では的までの距離が決まっています。50mとか100mとか、ちゃんと設定されていて、その距離に合わせてスコープを合わせているわけです。

ところが銃の弾というのは重力の影響を受けて少しずつ落ちてしまうので、遠くを撃つ場合は少し上を狙ったり、あるいは近くを撃つときは少し下を撃つといった調整が必要になります。

猟場で獲物までの距離を測るにはレンジファインダーという機器が1番なんでしょうけれど、これを使わずに大体の距離を測りたいというのが、今日の記事の目標です。

距離の重要性

最初に書いたとおり、銃を撃つとき、距離に応じて狙いを少し上にしたりしたにする必要があります。

ちなみに “吾輩はプアである” の「サイトの調整ついでに評判のソーベストレとブリネッキを試してみた」によると、

50mゼロインで合わせてた場合、100mのドロップはざっくり計算で15㎝あるなしってとこですかね。5MOAのドットほぼ一つぶん。わかりやすい。

とのこと。つまり100m先の獲物を撃つときは15cm上を撃たなくてはいけません。

このことからも距離を把握しておくことはやっぱり重要っぽいですね。

距離を測る最高の方法

さて、獲物までの距離を測る場合、レンジファインダーというガジェットが役に立ちます。

いろんなメーカーが作っていますが、上記のものが比較的お値打ちですね。現時点(2017年7月)で1万円ほど。使ったわけではないので、商品の良し悪しは分かりませんが、商品名にわざわざ “狩猟” と書いているくらいですので、よさげな感じはします(レビューもいいです)。

しかしたかが1万円と言いたいところですが、されど1万円。買わずに済むなら済ませたいと思うのは私だけでしょうか?

また、ライフル射撃ならばずいぶん遠くまで撃つので、距離の重要性が更に高まりますが、わたしの銃は散弾銃のスラッグです。極端な遠射もしないし、100m以遠は射程距離外かな、とも思っています。そうなると距離はざっくりわかればよく、そのためだけにレンジファインダーを持ち歩くのも面倒だな、と思うんです。

レンジファインダーはザックにしまって置くわけにはいかず、手の届くベストに収納しなくてはいけないし、電池のことも気にしないといけないし……。

まぁ、そのうち買うかもしれませんが、やっぱり「買わずに済むなら済ませたい or 先送りしたい」という気持ちがあります。

じゃぁ、距離は諦めるか?

じゃぁ、距離は諦めるか?

否!

レンジファインダーがなくても、大雑把な距離感だけを計る方法はありますので、そちらをメモしておきます。

いろいろ方法はありますが、わたしがこれまでやったことがある方法を説明します。

事前準備

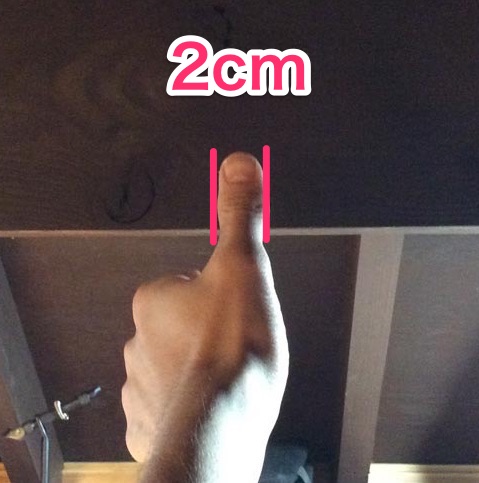

まず3つの数字を調べておく必要があります。1つは親指の幅。わたしの場合は2cmでした。

で、次は上の写真のように親指を立てて、腕を前に伸ばしきったときの目から親指までの距離です。わたしの場合、65cmほどです。

体格によって変わってくるので、これは調べておきましょう。ちなみに、より精密に計算したいときのためにいろんな指の太さを測っておくといいです。わたしの場合、小指の爪の幅が1cmでしたので、これも参考にしています。

で、3つ目の数字が獲物の大きさです。

わたしの場合、狙いは鹿です。もちろん実際の鹿の大きさは獲って計らないと分かりませんが、想像することはできます。

Wikipediaのニホンジカのページ曰く、

頭胴長110-170cm

とのことですので、大人の鹿であれば、ざっくり150cmとしましょう。この数字に関しては、実際に狩猟を始めたら、修正するかもしれません。自分の住んでいる地域の鹿のリアルな大きさを当てはめた方がより正確に計算できます。

計算方法

まず、獲物を見つけたとしましょう。

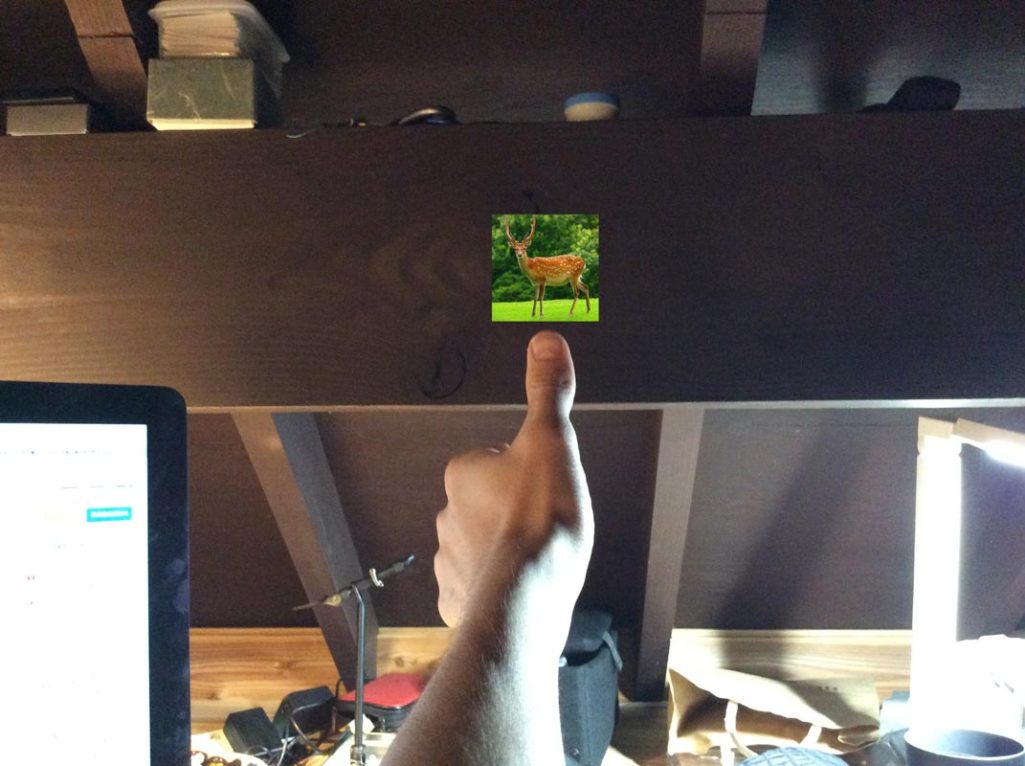

そしたら獲物に向かって、腕を伸ばし、親指を立てます。

下手くそな合成写真ですが、当然遠くの鹿は小さく見えるので、こんな風に見えますね。

大体、親指の幅の倍くらいですね。私の親指は2cmですので、鹿は4cmに見えているというわけです。これをわたしは「鹿の見え幅」と呼んでます。

では、計算します。理屈は抜きで公式だけ書きますね。

鹿までの距離 = 鹿の大きさ × 親指までの距離 ÷ 鹿の見え幅

この例の数字を当てはめると……

鹿までの距離 = 150cm × 65cm ÷ 4cm

ということで、計算すると2,437.5cm。つまり24m37cmということです。

ちょっと他の例も作ってみました。

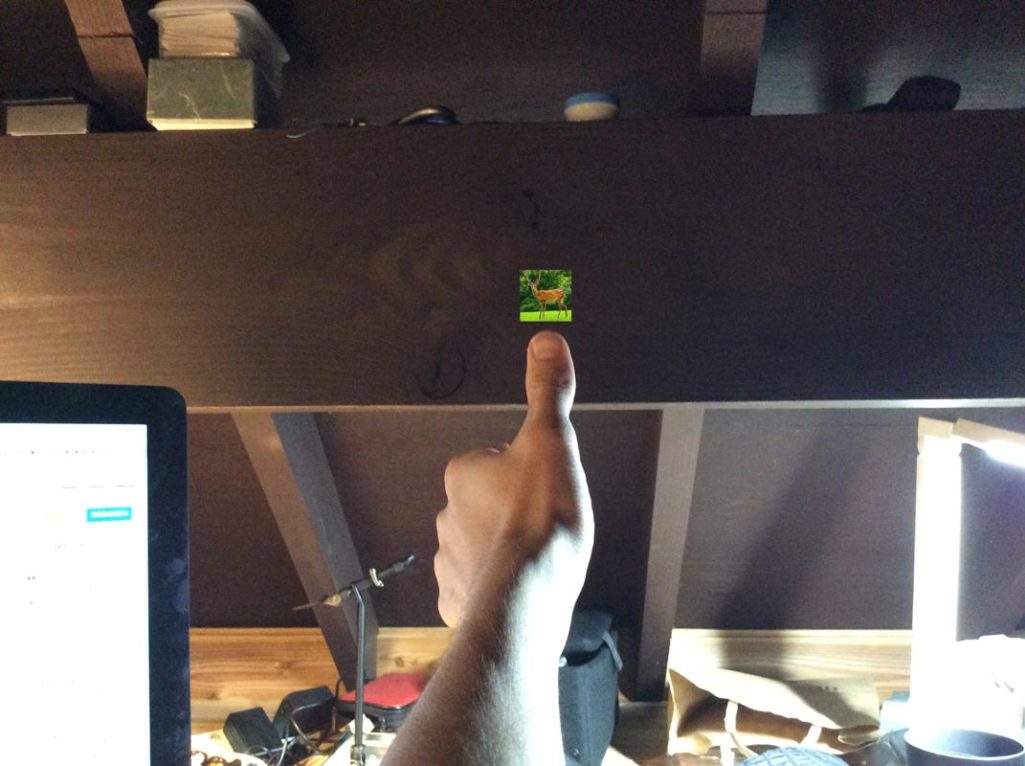

上の写真だと、鹿の全長が2cm程度(親指と同じ)に見えています。そうすると……

鹿までの距離 = 150cm × 65cm ÷ 2cm

鹿までの距離は48.75m。

さらに遠くなった上の写真では、鹿は1cmくらい(親指の半分)に見えます。ってことは

鹿までの距離 = 150cm × 65cm ÷ 1cm

距離は97.5m。

もちろん精度は低い……

もちろん、この計り方は精度が高くありません。

たとえば、最後の例。計算上は97.5mとのことですが、もしも鹿が150cmではなく120cmであれば78m。ということで約20mも違ってきます。

また、見え幅の計り方を間違えても大きな差が出ます。最後の例で、わたしはざっくり「1cmである」と書いていますが、これが「実は1.1cmだ」となると88.6mとなり、約9mの誤差。実は1.2cmであれば81.25mであり、16.25mの誤差となります。

実際の山では「う〜ん、あの鹿は平均よりも小さいから130cmとして……、見え幅は1.5cmかな? いや1.6cmだな……」などとチンタラ計算する時間はないでしょう。その間に逃げられてしまいそうです。だいたいそんな細かい計算を瞬時にやれる気もしません。かといって電卓を出す時間もないでしょう。

暗記しちゃえ

というわけで、わたしはざっくりしたパターンをいくつか暗記して猟期に挑もうと思っています。

まさに上に挙げた例の通り、

- 鹿の見え幅が4cmなら距離は約25m

- 鹿の見え幅が2cmなら距離は約50m

- 鹿の見え幅が1cmなら距離は約100m

ってな具合です。これだけ覚えておいて、「2cm以上1cm未満かな?」となれば50m以上100m未満であえることがわかるし、1cmにちかいのであれば、つまり100mに近いし、2cmに近いなら50mに近い、とまぁその程度です。

最初に書いたとおり、スラッグでの100mのドロップ量は15cm程度とすれば、そんなに精密な距離を知っている必要はないです(もともとスラッグで100m先の数センチを狙うのは難しい)。60〜70mであれば、ドロップを気にせず撃ってもいいでしょうし、それ以上遠いなら、僅かに上を狙う感じでしょうか……。

計算の理屈

あ、計算式だけ紹介しちゃいましたが、理屈は分かりますかね?

簡単に言えば

親指までの距離 : 鹿までの距離 = 親指の幅 : 鹿の見え幅

の比率の計算です。

*間違えがあれば教えてください……。

実際どうなんでしょうね?

ここまで書いておいて言うのもなんですが、実は「レンジファインダーを買おうかな」と思ったりもしたんです。

でも、安いものでもないし、荷物が増えるのもほどほどにしたいし、もしなくてもいけるなら、なしで済ませたいな、と思ってこの記事を書きました。

実際、狩猟を始めてどう思うか分かりません。慣れてくれば親指を立てることなく「こりゃ70mくらいか!?」なんて分かるようになるかもしれませんしね。

もしかして親指よりも、照星を使う方がいいか?

実はここまで書いて、親指を使うよりも、照星を使って計算した方がいいかもしれないと思うようになりました。

わたしはまだ銃を持って猟場を歩いていないので、「指」を使って計算しましたが、実猟では銃を向けて狙うわけで、照星をうまく使った方がいい気がします。

ココまでの計算で「親指の幅」の代わりに照星の幅を計っておき、「親指までの距離」の代わりに、目から照星までの距離を測っておきます。そうすると、まったく同じ計算式が使えます。

スコープやダットサイトを使う人はドットの大きさを使えばいいですね。ともかく考え方は同じなので、いろいろ試してみたいと思います。

また、おもしろいと思ったらこちらをクリックしていただけると、ランキングが上がります。応援のつもりでお願いします。

ブログ村へ