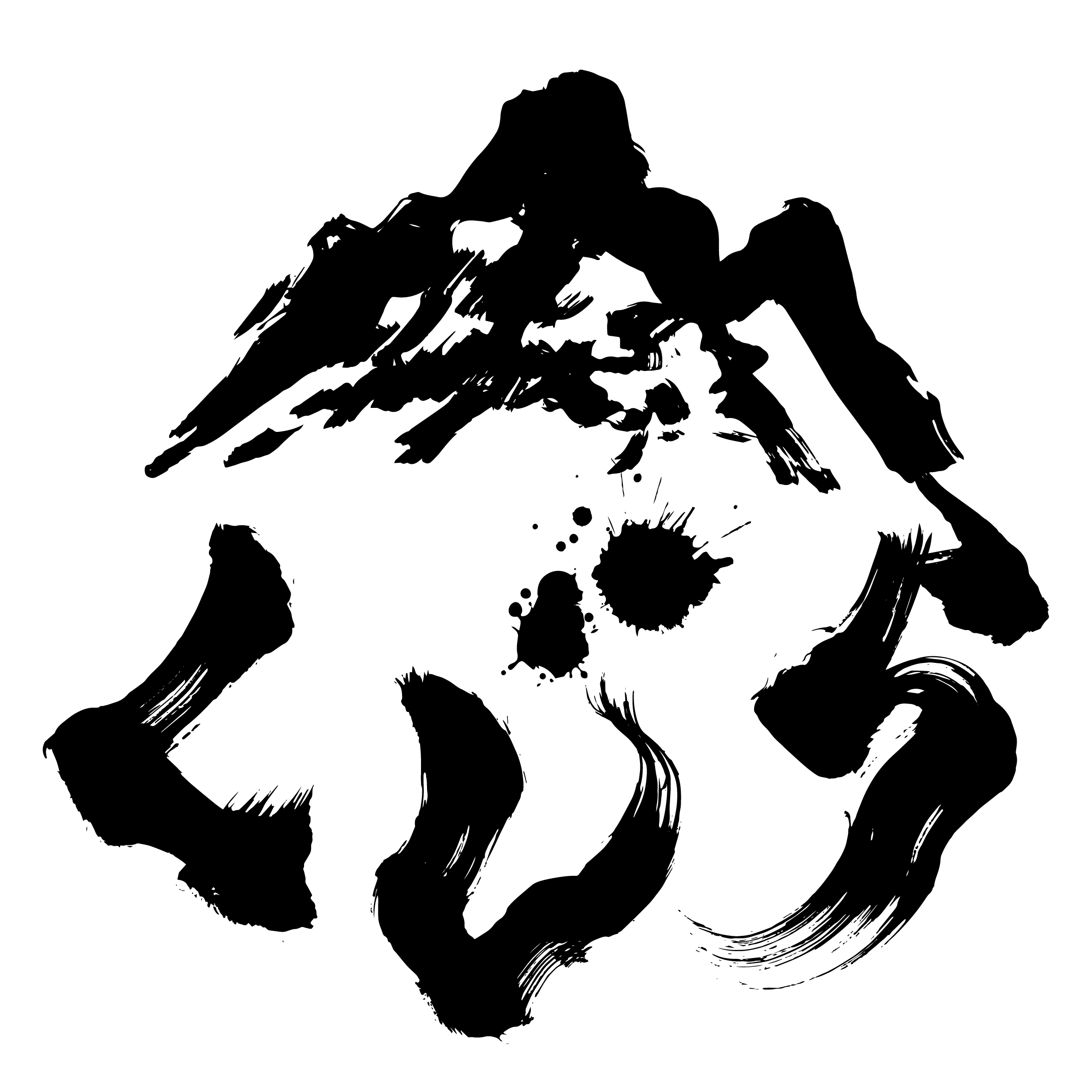

雨の日にソロストーブを着火させた手順

先日、山に入った時に小雨が降ってしまいました。そうでなくても連日の雨で地面はぐっしょり、落ちている枝もみんな濡れている状況でした。

手持ちのストーブはソロストーブ1つ。

苦労しつつもちゃんと調理ができましたので、そのときの手順や工夫を記録しておきたいと思います。

多少の雨ならちゃんとソロストーブでもうまくいきますよ。

ちなみに写真は参考として後日撮影したものです。当日のものではないので、濡れてもいません。雰囲気が伝わればと思って撮影しました。

乾いたやや太めの枝探し

まずは燃料にする枝を探します。

ソロストーブでは、通常「爪楊枝くらいの枝」と「小指くらいの枝」を集めて着火しますが、それくらいの太さの枝は、みんな芯まで濡れており、着火に苦労しそうでした。

こういうときはむしろちょいと太めの枝を利用します。表面は濡れていても、中心部分は意外と乾いているものです。

指4本分ちょいの(ソロストーブにしては)太めの枝を集めました。

底に敷く枝を準備

まず集めた枝の濡れた表皮をナイフでザッと剥いじゃいます。これは全部やる必要はなく、最初に使う分だけ(全部やってもいいですが)。

そいつをバトニングして1/4サイズにします。

乾いた面が露出するので、そいつを短く折ってソロストーブの半分くらいまで敷き詰めます。

多少濡れていても木は乾きながら燃えますが、こうして乾いた面を露出させることで、早く引火させる作戦です。

小さなフェザースティックを作る

小指〜人差し指サイズの小さなフェザースティックを作ります。できればたくさん作ります。

着火材としてガムテープを使うので、薄いフェザースティックを作る必要はありません。粗くていいので、小さいのをたくさん作っておきました。

ガムテで着火

ソロストーブに丸めたガムテを入れて着火し、作っておいたフェザースティック乗せていきます。乾いた綿を露出させ、そこをフェザーにしたおかげで結構燃えます。

つぎの問題は上からの雨。

タープを持っていれば屋根を作ってしまうところですが、あいにく持ち合わせていないので、近くにあった白樺の倒木から皮を剥いできます。

もう完全に湿っていますが、その中でも比較的乾いた部分をソロストーブの上に乗せます。つまり樹皮を屋根にしてしまいます(適当に隙間が空くように)。

こうすることでソロストーブ内に熱がこもり、結果として中の着火も速く進みます。上からの雨も防げるし、そのうち乾けば白樺の樹皮も燃えていくので良いことづくめ。

ちゃんと着火したら上に鍋を置くので、もう雨はあまり気にしなくても大丈夫です。

ひたすら粗いフェザースティックを投入

普通の焚き火であれば、ある程度火がつけば、濡れた枝をどんどん投入しても問題ありません。強い火力によって乾き、燃えていきます。

しかしソロストーブは容器自体が小さく、火力を極端にあげることができません。

この小さな容器に濡れた枝を投入しても、すぐに燃えることはなく、しばらく経ってからやっと燃えるという感じ。

なかなか安定的に燃えないのです。火が強くなったところで次の枝を投入しても、持続せず、いったん火力が下がり、枝が乾いたところでパッと強くなる感じです。

そこでどうせ暇ですし、小さな粗いフェザースティックを作っては投入し続けました。

フェザースティックと言っていますが、まぁかなり粗いものです。

フェザー状になっているので、多少湿っていてもすぐに乾いて燃えていきます。火力も維持しやすく、うまくいきました。

まとめ

手順をまとめると

- 極力乾いた太めの枝を集める

- 枝を割って、乾いた面を露出させ、ソロストーブの底に敷く

- 小さいフェザースティックとガムテで着火

- 白樺の樹皮で雨よけ

- 火力維持のために粗いフェザースティックを投入し続ける

という感じですね。まぁ、乾いた環境なら火なんて簡単におこせるものですが、濡れてるとどうしても苦労しますね。頭の中には何度も「アルコールストーブを持って来ればよかった」という言葉が浮かんでは消えていきました。

もちろんそれでもいいのですが、こういう苦労をたまにしておくと自信が湧きますね。「雨でもやれる!」って。

(そして撮影用に晴れた日に着火したのですが、死ぬほど楽でビックリしました。最近、濡れた環境でばかりソロストーブを使っていたので、こんな条件がいい中で使うのは久しぶりでした笑)

また、おもしろいと思ったらこちらをクリックしていただけると、ランキングが上がります。応援のつもりでお願いします。

ブログ村へ