猟銃所持許可の完結編:銃を手にして、警察に確認してもらうまでの流れ

長かった猟銃の所持許可申請がとうとう終わりましたので、最後の手順を記録します。

落とし穴は特にないですが、上手く立ち回って手早く終わらせたいものです。

またわたしが行っている銃砲店はとっても親切なので、わたしが頭を使わずともあれこれサポートしてくれましたが、自分で考えなきゃいけない人は、少しだけ気にしておいた方がいいこともあります。

警察からの電話

所持許可申請を出して「30日ほどでおりますよ」と言われていた通り、きっちり30日で電話がかかってきました。

「所持許可がおりたのでいらしてください」

警察的にはただの事務仕事でしょうけれど、こちらにとっちゃ大喜びの一大イベントです。「わかりました、伺います」なんてクールに返答しつつ、腕はしっかりガッツポーズです。

銃の受け取り

許可証は警察に行って受け取るだけ。難しいことはありません。

受け取った許可証を持って銃砲店に向かいます。店に入る前からニヤニヤが止まりません。それを察してか「おめでとー」とお店の人が歓迎してくれます。

「ちょっと待っててね、銃を用意するから」

「時間はあるのでゆっくりでいいですよー」

なんて言いつつ、心の中じゃ「早く早くゥ!」なんて気持ちが急きます。実は小さな楽しみの1つが銃ケースでした。銃はもちろん自分で選んだものですので、よく知っています。しかし、その銃はケースがなかったので 、お店の人が「余ってるケースでよければテキトーに付けておくよ」とおまけしてくれたのです。だからまだ実物を見ていませんでした。

「(おまけだから贅沢は言わないけど、かっこいいといいなぁー)」

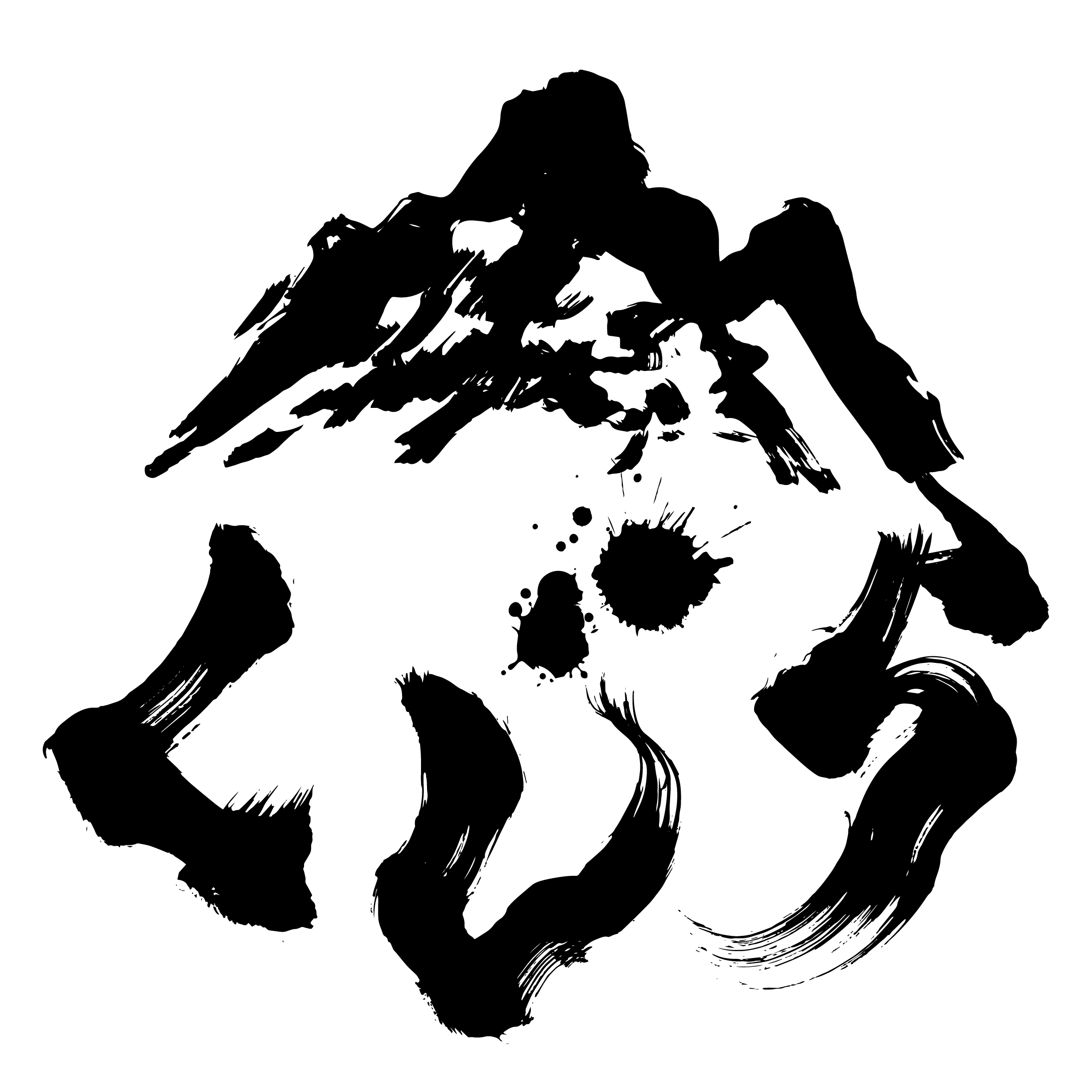

なんてちょいと期待していたところ、出てきたのがこれ!

おお、かっこいいじゃないですか! 色も自分好み。

「初めてだし、いろいろ説明したほうがいいよね」

というお店の人のありがたい提案に乗って、教えてもらうことに。

自分の銃について知る

分解、組み立ての仕方はもちろん、銃の仕組みなんかも丁寧に教わります。

これまでにも講習で習ったことがあるとはいえ、自分の銃を実際に見ながら聞くとわかりやすさ100倍です。

わたしが教わったのは

- 分解、組み立て

- 掃除の仕方、掃除すべき場所

- 自動銃の構造、仕組み

- 銃の識別番号の場所(警察での確認で必要。これ重要)

- スラッグ銃身の照門調整の仕方

- チョークの交換方法

という感じでしょうか。時間をかけて雑談も交えながら楽しく教えてくれました。

また「猟銃用火薬類等譲受許可申請書(つまり弾を買う許可申請)」も用意してくれるとのことなのでありがたくもらっておきます。

ガンガン射撃をやる人は数千発の申請をするそうですが、わたしは1発目ですので、800にしておくとのこと。また有効期間も最初だから半年にするよう警察で指導されるだろうから、訊いてから記載したほうがいいと言われました。

後ほど警察で聞いたところ1年でよいとのことでしたので、地域性があるのでしょうね。

銃の分解に関しては、講習でやるような先台を外すだけのものではなく、もう少し先まで教わりました。ただ機関部のピンを抜くところ以降は「少し慣れてから」とのことでお預け。

また最低限必要な掃除道具と空薬莢は購入しました。

銃を持ち帰る緊張感、そして繰り返す分解と組み立て

銃を受け取り、家に帰ります。

銃ケースはずっしりと手に食い込む重さです。そして実銃であることから否が応でも緊張感が高まります。

通り過ぎる人がみんな自分の銃を狙っている気がする、と言っては大袈裟ですが、心なしか自分の目線が鋭くなるのを感じました。トイレに行くときも、小便器を避けて、個室に入ったほどです。

さて、自宅に着くなり、カーテンを閉め切って銃ケースを開けました(昔から父が銃を出すときはカーテンを絞めていたのでその習慣です)。ガンオイルの匂いが部屋に広がります。

銃を組み立て、壁に向かって構えてみます。銃を下ろし、また構える。見えない獲物が走り抜けるところを想像して、銃を振る。

空薬莢を入れてみる。また同じように構え、引き金を引く。遊びの具合や引き金の重さを確かめる。確かめたからといって、それを評価できる経験値がないのですが、とにかく確かめる。

「自分の銃について知りたい!」

これに尽きると思います。先台の先を持ってみたり、身体に近いところ持ってみたり、ひじを上げてみたり下げてみたり、とにかくいろいろやってみる。やってもよく分からないけどやってみる。おもしろくて仕方ありません。

そして次に分解し、また組み立てる。銃身が2つあるので別の銃身に交換し、また構え直してみる。また分解して構え直す。また分解して構え直す。また分解して……。

「すごいものを手に入れてしまった」

心底そう思いました。

銃の確認作業

さて、銃を手に入れて手続きが終わりではありません。

手に入れた銃を警察に確かめてもらう必要があります。翌朝、警察に持って行きます。

警察に銃を持っていくときに違反をしてしまう人が多いそうですので、絶対につまらないミスをしないようにしましょう。実際に起きた違反としては——

- 実包を入れっぱなしの銃を持ってきてしまう。

- 複数の銃を持ってきたときに「重いから」と1つを車に置いてくる。

- 人に銃を向けてしまう

- 許可証がない

なんてものがあるそうです。わたしの場合、実包はまだ持っていませんし、銃はひとつしか持っていません。とにかく手から離さず、慎重に扱います。

警察の確認は簡単に終わります。確認事項は——

- 銃の管理番号をチェック

- 全長をチェック

- 装弾数をチェック

という感じ。数分で終わりです。

管理状況のチェック

ここまでは全員やることだと思います。

なぜかわたしはもう1つのチェックがありました(それとも全員やるのでしょうか??)。

事前にガンロッカーのチェックはあったのですが「銃が入った状態での保管状況のチェックもしたい」とのことでした。同じ日に来てもらうことに。

内容はガンロッカーの検査と同じ。1点だけ追加で指示されたのは「先台だけは外して装弾ロッカーなどにしまって欲しい」ということ。万が一盗まれても実用できないから、とのことでした。わたしとしても自分の銃を盗まれて事件でも起きたら大変なので、従うことにしました(従わない選択肢なんてないようでしたが)。

そして終わり!

警察官の帰り際に気になっていたことを聞きます。

「あのー、これで所持に関する手続きはすべて完了した認識ですが、合ってますか? これから何か連絡があったりするんですか?」

「いえ、もうありません。すべて完了しましたので、今後は更新や一斉検査のときですね」

「よかった!」

というわけで、猟銃所持許可の手続きはすべて完了です。

銃を所持しようと思ったときから、こうして銃を手にするまでのすべての手続きをブログにしてきたつもりです。それも「ただ○○という手続きがある」というだけではなく、そのとき実際にどんな会話があり、どんな落とし穴があり、どれくらい時間がかかるのか、などリアルな情報を書こうと意識してきました。

ひと通りの流れが気になる人は『カテゴリ:猟銃所持許可』の記事を時系列に見ていくことをオススメします。

これにて銃所持に関する記事はひとまず終わり。

これからは射撃とか銃のメンテナンスなんかを研究していかないといけませんね。

また、おもしろいと思ったらこちらをクリックしていただけると、ランキングが上がります。応援のつもりでお願いします。

ブログ村へ

おめでとうございます。

ありがとうございます!

おめでとうございます。

おおっ!ベレッタA303

軽くて良い銃ですね。

ケースが格好いい!とてもオマケとは思えない。

私は小汚い銃袋をオマケに付けてもらう事になってます。

射撃場での初撃ち予定はもうたっていますか?

ありがとうございます!

実はもうすでに射撃にも行ってきました。その模様も後日ご紹介します。とにかく銃はちゃんと動いたし、大満足でしたよ。