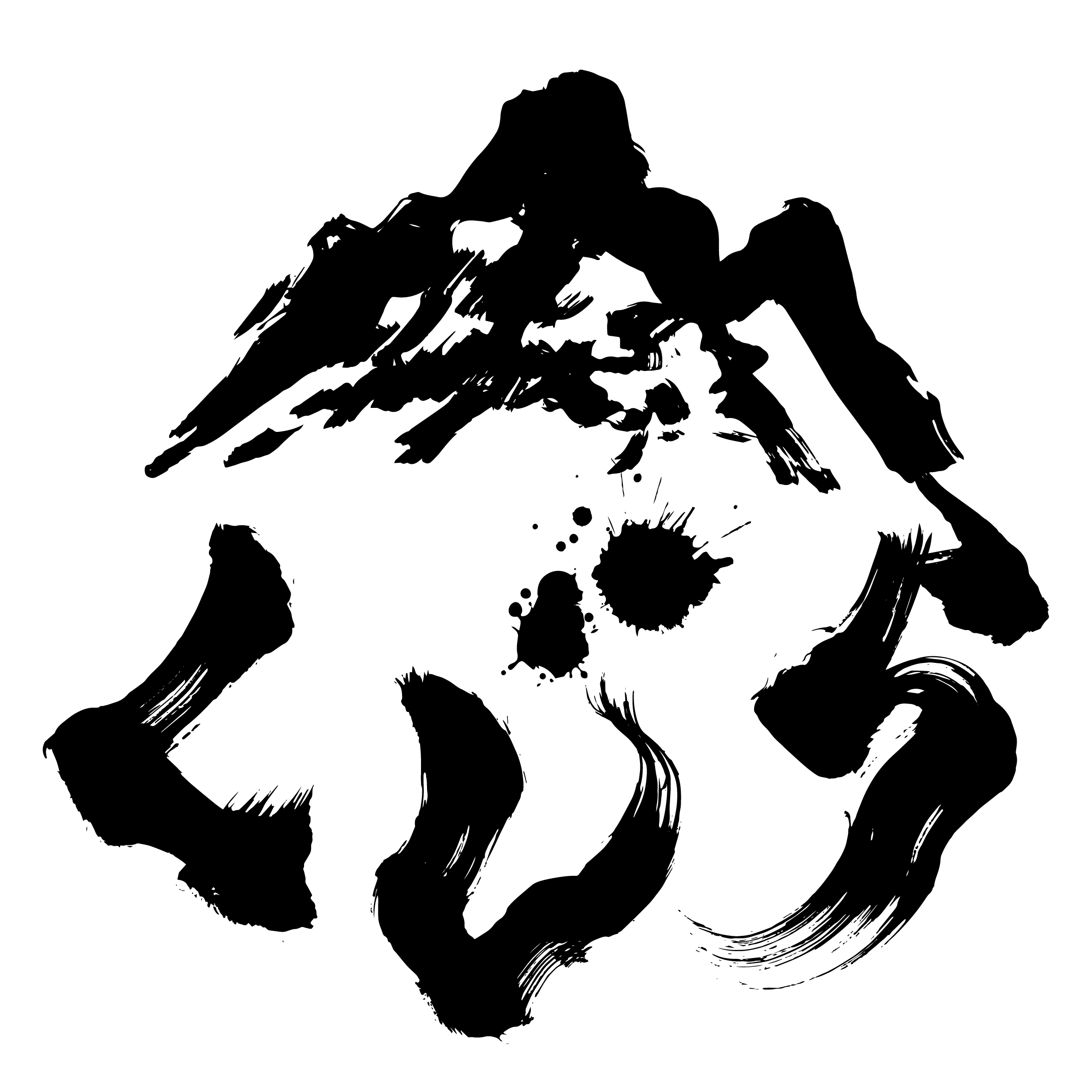

わたしなりの「狩猟を通して命の大切さを知りました」について

初めて狩猟をやった人や、狩猟体験イベントなんかに参加した人からよく出てくる言葉が「狩猟を通して命の大切さを知りました」というやつ。

「安易なコメントだなァ」

と笑う人もいるようですが、わたしもわたしなりに「命の大切さ」と言えるような感覚を持ちました。ただ、「大切さを知ったよ」じゃなくて、もう少し踏み込んで、自分なりに気付いた感覚を書いてみたいと思います。

全ての肉は繋がってる

もう、至極当たり前のことなんですが、肉は全て繋がっています。

ロースだけが山の中を歩いているわけではないですし、タンだけが木から生えているわけでもありません。

足があって、モモやウデがあり、胴体にはバラ肉やロースがあり、背骨の内側には内ロースもあります。腹を開ければ内臓が、これまたすべて繋がって、それこそブドウが1本の房に付いているように、食道から肛門まで続く一連の内臓に心臓や肝臓やらがぶら下がっています。

どれか1つだけで存在できるものじゃないんですよ。

1頭のシカを獲る。

そうすると、タン、心臓、肝臓が1つずつ手に入ります。食べ方によりますが、それぞれ1〜2食分ずつくらいでしょう。一方、モモは軽々十食分以上ります。ロースは6食分くらいかな。食べ方によっては8食分くらいになるかも。すね肉もあるし、アバラ骨も結構食べられる。内ロースなんかはせいぜい1〜2食分くらいかな。

総量を見れば、1頭のシカからしばらく困らないだけの肉がとれます。しかし決して全ての部位を食べ放題になるわけじゃないんですよ。

1頭のシカを獲ると、たとえばタンは1回食べることができる。心臓も1〜2回。内ロースも1回かな。で、モモはたっぷり。

ちょっと言い方を変えてみます。わたしは猟期の間に8頭の獲物を獲りました。一部人にあげたりしつつ、猟期が終わる頃には約5頭分を冷凍庫に保存していました。

これを次の猟期までに食べます。

ザッと9ヶ月で5頭。

つまり、——全ての部位を冷凍しているとして——、タンはせいぜい2ヶ月に1度しか食べられない。心臓や肝臓も1ヶ月に1度くらいかな。一方、モモやロースは結構頻繁に食べてもなくなりません。

タンを毎日食べたいなら、毎日シカを殺さないといけないとも言えます。

好きな部位だけを食べられるわけじゃない

わたしは心臓(ハツ)が大好きです。

ほんとうまい。ニンニク醤油に漬けてから焼くとつまみに最高。

肝臓(レバー)もうまい。揚げてレバニラにすると最高に旨い。

でもね。

こればっかりを食べるわけにもいかないんですよ。

先ほど書いたように、タン1つに対して、山ほどモモ肉やロース肉がとれてるわけです。タンやハツだけ食べて、残りの肉を捨てるわけにもいかない。

そんなことに気付かされた

まぁ「だから何だ?」って話かもしれません。シカの解体をしていて、こういう「いろんな部位が繋がって、1頭のシカになるんだ」という事実を思い知ったってだけです。

友人や世話になっている人に、余剰分の肉をお裾分けしましたが、そのときわたしは意識的にいろんな部位を同梱しました。

野性の肉を食べるということは、1つの部位——つまり大好きな部位だけを食べるって事じゃなくて、スジがあったり、柔らかい部位だったり、内臓系だったり、それぞれ違った特徴の肉をいろいろ食べるということなんだ、という無言のアピールのつもりです。

たとえば「ロースだけちょうだい」と言われると、「じゃ、残りの部位はどうなる?」と訊きたくなる。

市販の肉ならばいいんです。というのも、経済原理が解決してくれることも多いと思うから。つまり稀少部位は高価で、有り余っている部位は安価で販売されます。安い部位は自然とたくさん売れるし、高い部位はあんまり売れなくなる。そうやって、稀少部位とありふれた部位の消費のバランスがとれてるのかな、と想像しています。

でも、猟で獲った肉は違う。すべて自分と身近な人だけで分け合うことになる。

だからわたしなりに感じた「命の大切さ」の1つって、いろんな部位をうまく食べてやることだったりします。

<補足>

「獲った獲物は余さず食べる」と書けば聞こえは良いですが、有害鳥獣管理捕獲(つまり駆除)においてはまったく別の話だと思っています。

余さず食べることよりも、必要数の駆除をすることが優先されます。その駆除をやっている人たちに対して、「余さず食べようよ」と言うのはナンセンス。もし、余さず食べる事を良しと思うなら、自分で鉄砲を持って、山に入って、獲物を獲ればいいだけのこと。

また、おもしろいと思ったらこちらをクリックしていただけると、ランキングが上がります。応援のつもりでお願いします。

ブログ村へ